私は週末しかハイエースに乗らないので、バッテリーの充電不足が心配です。そこで、暗電流の量を調べてバッテリー上がり対策を考えることにしました。

暗電流の発生源

今時の車は暗電流(待機電流)が多いので、長期間乗らずに放置するとバッテリーが上がってしまいます。私のハイエースで暗電流の発生源となる主な装備は下記の通りです。

- デジタル時計(メーター内)

- ECU(車載コンピューター)=イモビライザー

- カーナビゲーションシステム

- 純正セキュリティ

- 社外セキュリティ(LEDスキャナー)

暗電流の計測に必要な工具類

- テスター

- ワニ口クリップ(ヒッポークリップ)

- スバナ 10mm

暗電流の計測には電流の計測に対応したテスターが必要です。

テスターとバッテリーの接続にはヒッポークリップが必要です。

さらに、メモリバックアップ電源を使用すると、バッテリーターミナルを外しても、時計などがリセットされずにすみます。

暗電流の計測手順

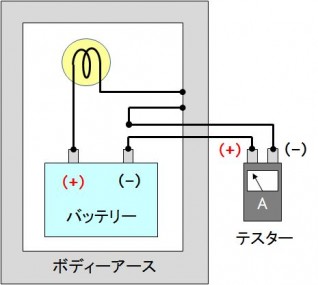

テスターをバッテリーの配線に直列に割り込ませて暗電流を計測します。

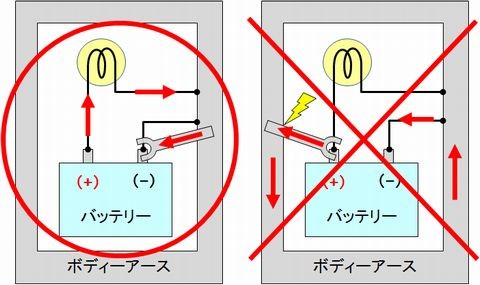

【重要】ショートの防止

バッテリーのマイナス側は車体にボディーアースされています。バッテリーターミナルを外す場合、まず先にマイナス側を外します。先にプラス側を外すと工具が車体に触れただけでショートしてしまうので大変危険です。

ショートを防ぐためには、バッテリーターミナル等の接続および取り外しにおいて、順序(プラス側とマイナス側のどちらが先か)を守ることが非常に重要です。

バッテリーターミナルの取り外し

- 社外セキュリティの動作を解除します。社外セキュリティを動作させたまま作業を行った場合、バッテリーターミナルを外した瞬間に警報が発生します。

- イグニッションキーをオフにします。

- エンジンフードを開けます。

- バッテリーからマイナス側(黒)のターミナルを取り外します。

テスターの接続

- テスターのマイナス端子(黒)を、ヒッポークリップを介して、車載バッテリーのマイナス側(黒)の端子に接続します。

- テスターのプラス端子(赤)を車載バッテリーのマイナス側(黒)のターミナルに接続します。

暗電流の計測

- テスターの電源を入れ、電流計測レンジを最大にします。

- 次に、テスターの電流計測レンジを適切に調整して、表示値を記録します。

配線等の復旧

- テスターをプラス側(赤)→マイナス側(黒)の順に外します。

- バッテリーにマイナス側(黒)のターミナルを取り付けます。

- エンジンフードを閉じます。

- 社外セキリティの動作を開始します。

暗電流の計測結果

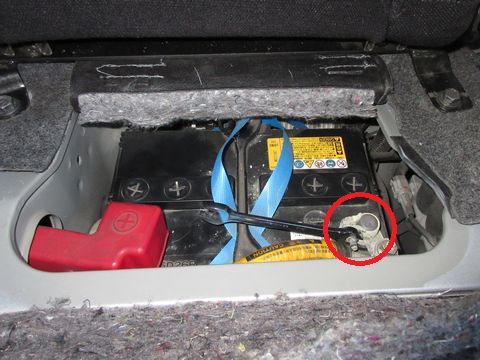

私のハイエースは寒冷地仕様なので、車載バッテリーが2個並列に搭載されています。そこで、片側のバッテリーの配線にテスターを割り込ませてから、もう片側のバッテリーを外せば、社外セキュリティに電源を供給したままテスターを接続できるのではないか?と考えました。

まずは、社外セキュリティの動作を解除した状態での暗電流を計測しました。暗電流は時間の経過とともに下降していき、30mA 弱で安定しました。次に、社外セキュリティを動作させた状態での暗電流の計測を試みたところ、テスターのヒューズが飛んでしまいました。何らかの理由で電流がテスターの最大許容電流(250mA)を超えてしまったようです。結局、社外セキュリティを動作させた状態での暗電流計測は諦めました。社外セキュリティの取説によると警戒動作時の消費電流は20mAなので、ハイエースの暗電流は合計50mA(0.05A)程度と考えられます。

バッテリーの仕様

ハイエースのバッテリーの仕様については別途記事にしています。

バッテリーの放電時間

暗電流の計測結果から放電時間を計算しました。

- 車種:200系ハイエース、2型、ディーゼル車、寒冷地仕様

- 搭載バッテリー:85D26R×2

- バッテリー容量(5 時間率):55Ah×2=110Ah

- 放電時間:110Ah÷0.05A=2200時間=91日

まとめ

ハイエースの暗電流を調べてみました。私のハイエースは寒冷地仕様なのでバッテリーが2個搭載されていますが、3ヶ月放置すればバッテリーが上がってしまう計算になりました。バッテリーが1個の標準仕様なら、その半分の1ヶ月半しか持たないことになります。 バッテリーの好調を保つには、1ヶ月に1回、車を動かすか、充電器で充電する必要がありそうです。

ソーラーチャージャーによるバッテリー上がり対策

ハイエースのバッテリー上がり対策としてソーラーチャージャーを取り付けることにしました。ソーラーチャージャーの詳細は別途記事にしています。