ハイエースのハロゲンヘッドライトを自分で HID化しました。作業時間は半日ほどでした。

HIDの仕様

ハロゲンを HID化する場合は純正バルブ形状に合う製品を選択する必要があります。HID の仕様については別途記事にしています。

HID の取り付けに必要な工具類

- ヘッドライト、フロントグリル、フロントバンパーの取り外し用

- 内張りはがし(写真なし)

- プラスドライバー(写真なし)

- ソケットレンチ 10mm

- バーナー、バラスト、イグナイターの取り付け用

- 白手袋

- ソケットレンチ 10mm

- メガネレンチ 10mm

- スパナ 10mm

- ステー

- ボルトナット M6×15

- 高ナット M6×20(写真なし)

- 電源コード配線用(リレーレスタイプは不要)

- ニッパー

- 電工ペンチ

- ダブルコード(2.0sq)

- コルゲートチューブ(内径φ7mm)

- 丸型端子

- クワ型端子

- 自己融着テープ

バラストを固定するためにステーやボルトが必要です。

バーナー取り付けの際には、指紋の付着を防止するため白手袋を使うとよいでしょう。

バーナーを取り付けるためにはフロントグリルとヘッドライトを外す必要があります。フロントグリルとヘッドライトを固定しているプッシュプルクリップを外すために内張りはがしが必要です。

取り外したネジ類の紛失防止用にパーツトレイもあると良いでしょう。

HID の取り付け手順

- バッテリーターミナルの取り外し

エンジンルームを開け、バッテリーターミナルを外します。

カーセキュリティを装備している車は、あらかじめ警戒動作を解除しておきます。寒冷地仕様車でバッテリーが2個ある場合は2個とも外します。 - 仮配置

部品を仮配置して、部品が収まるスペースや、ハーネスの長さを確認します。ハイエースは乗用車よりもバッテリーーとヘッドライトの距離が離れているため、乗用車用の製品だと電源コードがバッテリーまで届かないことがあります。

- フロントバンバーの取り外し

フロントバンバーの外し方については別途記事にしています。

ハイエースのフロントバンパーの外し方

- 電源コード配線(リレーレスタイプは不要)

私の購入した製品は電源コードがバッテリーまで届かないので延長しました。この製品はマイナス側がボディーアースのタイプでした。したがって、バッテリーからの直接配線はプラス側だけで良いのですが、ついでにマイナス側も引き込みました。電源の良し悪しはヘッドライトの点灯動作に影響するので太め(2.0sq)のダブルコードを使用しました。

- 製品のハーネスにはバッテリーターミナルと接続するための丸型端子がついていました。そこで、ダブルコードの始端に丸型端子を圧着し、ボルトナットで製品のハーネスと連結してから自己融着テープを巻きました。

- ダブルコードはコルゲートチューブで保護してシャーシの下をくぐらせます。

- タイヤハウス内の配線の様子です。少しだけコルゲートチューブが露出しています。

- エンジンルーム内の配線の様子です。ダブルコードの終端にクワ形端子を圧着しバッテリーターミナルボルトと共締めします。

- 製品のハーネスにはバッテリーターミナルと接続するための丸型端子がついていました。そこで、ダブルコードの始端に丸型端子を圧着し、ボルトナットで製品のハーネスと連結してから自己融着テープを巻きました。

- バラストの取り付け

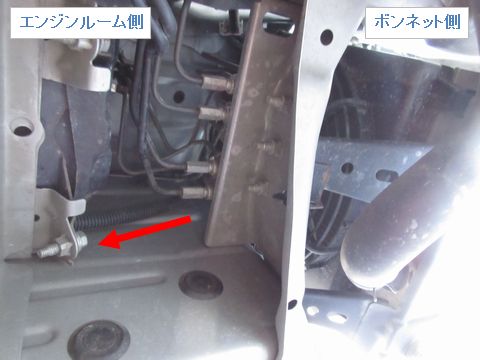

- 運転席側のバラストはマスターバック脇の穴に高ナット(M6×20)で固定します。

- 運転席側のボディーアースはヘッドライト裏のボルトに共締めします。

- 助手席側のバラストはウォッシャータンク裏の穴に固定します。

- 助手席側のボディーアースはヘッドライト脇のボルトに共締めします。

- ヘッドライトの取り外し

ヘッドライトの外し方については別途記事にしています。

ハイエースのヘッドライトの外し方

- ハイビームインジケーター不点灯防止アダプターの取り付け

ウォッシャータンク取り付けボルトにステーを介して共締めします。

- ハロゲンバルブの取り外し

ハロゲンバルブから車体側コネクターを外し、ヘッドライトハウジングからハロゲンバルブを外します。

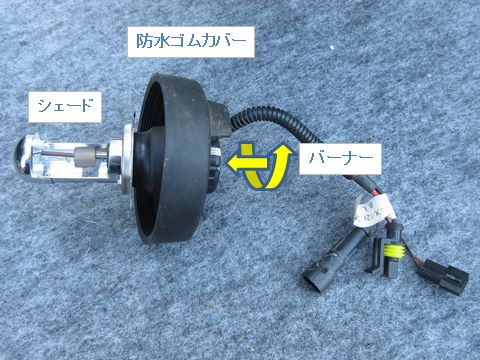

なお、バルブやバーナーを取り扱う際は白手袋を使用するなどしてガラスに手で直接触れないようにします。ガラスに指紋などが付着したまま点灯すると局部的な高温の発生によりガラス表面が失透(白濁)して寿命を縮める原因になります。 - 防水ゴムカバーの取り付け

シェードとバーナーを分離して、防水ゴムカバーを挟みます。

- コネクター類の接続

HIDキットのハーネスとバーナー、バラスト、車体側コネクターなどを接続します。コネクターの抜け防止対策として念のため自己融着テープを巻きます。 - 空焼き

最初の点灯ではガラス面に付着したわずかなホコリや油分からリフレクターの曇りの原因となるガスが発生します。そこで、3~5分ほど空焼きしてガスを出しきります。また、ハイビーム/ロービームの切換え動作、ハイビームインジケーターの点灯動作も確認します。

- バーナー取り付け

バーナーをヘッドライトハウジングに取り付け、リテーナー(留め金)で固定します。

- 復旧

外したヘッドライトなどを元通りにして作業完了です。

HID化後のフロントビュー

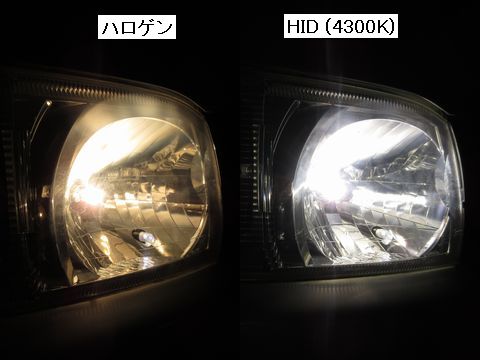

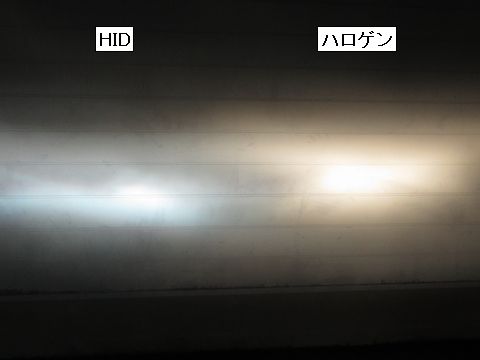

点灯動作は問題ありませんでした。ノーマルのハロゲンよりも光がシャープな印象です。

ヘッドライトの HID化と同時にポジションランプも LED化してヘッドライトと光色を合わせています。

HID 導入時の注意点

光軸の調整

ハロゲンと HID では光源の位置が完全には一致しないため、HID化後は光軸調整が必要になることがあります。通常、HID はハロゲンよりも指向性が強い(照射範囲が狭い)性質があるため、ハロゲンよりもシビアな光軸調整が必要になります。

ハイビームの光軸

私が購入した製品はハイビーム側の光軸がハロゲンよりも下がりました。しかし、光軸を調整したところ、旧検査基準(ハイビーム検査)に合格する状態になりました。

ロービームの光軸

一方、ロービーム側では光軸がハロゲンよりも上がってしまいました。このため、旧検査基準(ハイビーム検査)に合格したままの状態では他車を眩惑する可能性がありました。

そこで、普段は車検に合格した状態よりも光軸が少しだけ下がるようにレベライザーで調整していました。それでも、光は十分遠くまで届くので明るさに不足は感じませんでした。

雪の付着

ハロゲンは赤外線に近い光を発生するのに対し、HID は紫外線を発生します。このため、HID はハロゲンより発熱が少なく、雪が付着しやすくなります。

- 赤外線:可視光線より波長が長く、熱エネルギーが大きい

- 紫外線:可視光線より波長が短く、化学エネルギーが大きい

リフレクター焼け

HID が発生する紫外線は樹脂製リフレクターのメッキを劣化させる原因になります。リフレクターのメッキ面は非常にデリケートなので、触れたり擦ったりするのは厳禁です。

悪天候時の乱反射

HID はハロゲンより色温度が高いので降雨時などに乱反射が発生して視認性が悪化する可能性があります。私は悪天候時の視認性を重視して色温度が低め(4300K)の製品を選び、さらにフォグランプのハロゲンバルブの色を純正のホワイトからイエローに変更しています。

HID化後の車検

私が購入した製品は、旧検査基準(ハイビーム検査)の頃は問題なく車検に通りました。しかし、平成27年9月に新検査基準(ロービーム検査)が始まってからは、光軸調整をしても車検に通らなくなってしまいました。

ヘッドライトの LED化

その後、車検対応をうたう LED ヘッドライトバルブが普及してきたので、ヘッドライトを LED化しました。すると、LED化したままでもロービーム検査に合格できるようになりました。ヘッドライトの LED化については別途記事にしています。